Zwischen Luxus und Tristesse

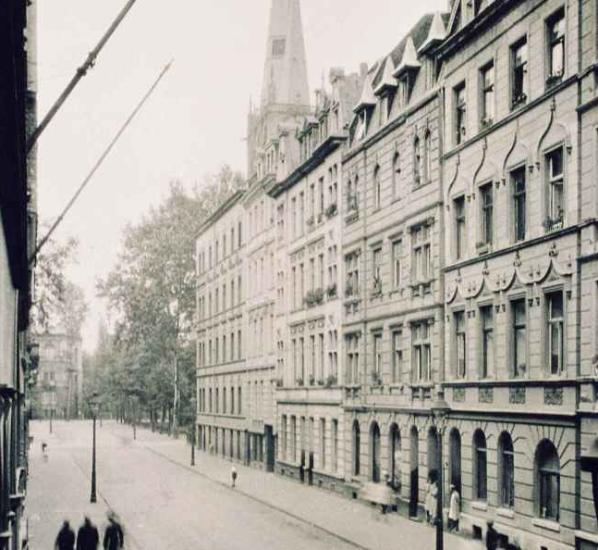

– Wohnen in der Südstadt damals Ansicht der Vondelstraße mit dem Turm der Pauluskirche, 1930 (Foto: privat)

Ansicht der Vondelstraße mit dem Turm der Pauluskirche, 1930 (Foto: privat)

Während die Bewohner des Severinsviertels sich im Laufe der Jahrhunderte mehr oder weniger natürlichen Prozessen folgend ansiedelten, geschah dies im Bereich der Neustadt, außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer, ab der Mitte der 1880er Jahre planmäßig. Dabei war die Ringstraße als Prachtboulevard einer wohlhabenden Bewohnerschaft vorbehalten. Gerade für Vermögende, die bis dahin in beengteren Wohnverhältnissen der Altstadt gelebt hatten, bedeuteten die Neubauten oft beträchtlichen Komfortgewinn. Die Anlage von Frischwasserleitungen, gespeist vom Wasserwerk am Zugweg, sowie die erstmalige Anlage eines Abwasserkanalsystems erlaubten jetzt auch den Einbau von Bädern und Toiletten. Die Versorgung mit Gas verbesserte die Beleuchtungsmöglichkeiten. Die Nutzung von elektrischem Strom blieb in den ersten Jahrzehnten zunächst sehr reichen Bürgern vorbehalten, wie sie in dem Villenviertel zwischen Vorgebirg- und Eifelstraße anzutreffen waren. Dort sorgten der Volksgarten auf der einen und der parkartig erweiterte Sachsenring auf der anderen Seite für hohe Wohnqualität. Die teilweise schlossähnlichen Villen wurden vorwiegend von Industriellenfamilien wie Stollwerck, von Guilleaume, Scheibler oder Hagen bewohnt. Nicht zuletzt das hiermit verbundene Repräsentationsbedürfnis bedeutete eine aufwändige Haushaltsführung, die nur mit Hausangestellten zu bewerkstelligen war. Die Dienerschaft, zumeist junge Frauen, lebten im gleichen Haus unter dem Dach oder in einem Anbau deutlich weniger komfortabel.

Das Gebiet der späteren Pfarrei St. Maternus zwischen Bonner Straße und Rhein wurde vor allem

wegen seiner Nähe zur Universität am Ubierring als gutbürgerliches Viertel mit oftmals sehr

großzügig bemessenen Wohnungen geplant, das sich als repräsentative Allee über Roland- und

Volksgartenstraße fortsetzt.

Eine für heutige Menschen kaum vorstellbare Wohnungsnot herrschte später in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Menschen, die aus der Evakuierung zurückkehrten, mussten oftmals feststellen, dass ihre Wohnung von Fremden besetzt worden war. Andere hausten in notdürftig hergerichteten Ruinen ohne sanitäre Einrichtungen. Noch bis zu Beginn der 1960er Jahre befanden sich an Vorgebirgswall und Bonner Wall Notunterkünfte, wobei auch das später abgebrochene preußische Fort III genutzt wurde. Die Zustände in den kleinen Koloniehäuschen schildert Dietmar T.:

♦ Martin v. Bongardt » Mehr dazu im Buch des Autors: St. Paul : Pfarr- und Baugeschichte einer Kirche in der Kölner Südstadt  Erker eines Hauses in der Eifelstraße, erbaut 1899. ©SilviaBins

Erker eines Hauses in der Eifelstraße, erbaut 1899. ©SilviaBins

|

Volksgartenstraße, Postkarte von 1906 (privat)

Volksgartenstraße, Postkarte von 1906 (privat)