Abendmahl in St. SeverinEin bedeutendes Kunstwerk, das Kirchenbesuchern trotz seiner Größe nicht spontan ins Auge fällt, stellt Dr. Joachim Oepen (Historisches Archiv des Erzbistums Köln / Kirchenvorstand St. Severin) vor. Es befindet sich im südlichen Querhaus – hinter dem Tabernakel. Lebendig und detailreich präsentiert sich diese Darstellung. Und das altehrwürdige Altarbild bezeugt zugleich einen Teil der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte.

Es gehört zu den auffallendsten, ja spannendsten Objekten der Kirchenausstattung von St. Severin: das um 1550–55 entstandene Abendmahlsbild des Kölner Malers Barthel Bruyn d. Ä. (1493–1555). Auffallend ist das Triptychon, wie man solche dreiteiligen Flügelaltäre bezeichnet, schon durch seine Größe; es ist bei aufgeklappten Flügeln 4,55 m breit – mehr als manches Wohnzimmer. Es scheint wohlüberlegte Absicht des Malers, den Betrachter regelrecht in die Abendmahlszene mit hineinzuziehen.

Die Mitteltafel zeigt eine Darstellung des Letzten Abendmahls – ursprünglich wohl als Bild für einen Altar geschaffen, auf dem mit jeder Messe eben jenes Letzte Abendmahl nachvollzogen wurde. Die Details der Darstellung sind sorgfältig, ja raffiniert ausgearbeitet, was nicht untypisch für den manierierten Stil der Zeit ist. Sie geben einen Einblick in die Lebenswelt des 16. Jahrhunderts: Hinten links können wir einen Blick in die Küche werfen, in der die Speisen zubereitet werden. Das Tischtuch wurde wohl gerade eben erst aus dem Schrank genommen, wie man an den Falten sieht. Die Halbkuppel des Abendmahlsaales greift geschickt die obere Rundung des Rahmens auf. Damit verbindet der Maler den Bildinhalt mit der äußeren Begrenzung des Gemäldes, die gleichsam zum geöffneten Fenster wird.

Auf den beiden Flügeln links und rechts sind passend dazu die Manna-Lese sowie Begegnung von Melchisedek und Abraham dargestellt. Diese beiden alttestamentarischen Szenen stehen zum Abendmahl in unmittelbarem inhaltlichen Bezug.

In der Fastenzeit und der Adventszeit sind die beiden Altarflügel zugeklappt, sodass dann die Außenseiten der Flügel mit sechs Heiligen zu sehen sind: Konstantin, Katharina, Georg, Elisabeth von Thüringen, Nikasius und Gudula (von links nach rechts).

Nur die wenigsten Gläubigen konnten es sich leisten, solche markanten Stiftungen zu tätigen und dafür einen Auftrag an einen Künstler wie Barthel Bruyn vergeben, den wohl bedeutendsten Kölner Maler des 16. Jahrhunderts. Elisabeth Hackeney gehörte einer Familie der Führungsschicht des reichsstädtischen Kölns an. Die Hackeneys waren als Juweliere, Bankiers und Diplomaten reich geworden; sie als die "Fugger von Köln" zu bezeichnen, ist vielleicht ein wenig hoch gegriffen, weist aber in die richtige Richtung. Dementsprechend ist St. Severin nicht die einzige Kölner Kirche, die Stiftungen der Hackeneys und ihres verwandtschaftlichen Umfelds erhielt. Am bekanntesten ist der Renaissance-Lettner in St. Maria im Kapitol.

Und noch eine Geschichte gibt es zu erzählen im Zusammenhang mit dem Triptychon. Nachdem es rund 400 Jahre seinen Platz in St. Severin hatte, entschied man sich im Zweiten Weltkrieg für eine Auslagerung nach Thüringen. Als dort dann in der Nachkriegszeit die sowjetische Besatzungszone eingerichtet und die DDR gegründet wurde, machte der "Eiserne Vorhang" eine Rückkehr des Triptychons für Jahrzehnte unmöglich. Erst 1987 kam es nach langen Verhandlungen wieder nach Köln. Damit erzählt eine Kölner bürgerliche Stiftung des 16. Jahrhunderts nicht nur ein zentrales Geschehen des christlichen Glaubens und deutet es aus, sondern bezeugt auch einen Teil der jüngeren deutsch-deutschen Geschichte.

Das Altarbild kann als Klappkarte erworben werden zum Preis von 2,50 € beim Besucherservice in der Kirche.

|

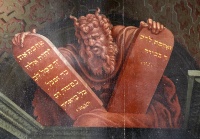

Die Abendmahldarstellung ist aber auch theologisch exakt komponiert. Über der Szene ist Moses zu sehen mit den beiden Steintafeln, die den Dekalog enthalten. Der Maler indessen beschränkt sich mit den leuchtenden hebräischen Buchstaben auf zwei zentrale Gebote: das der Gottes- und das der Nächstenliebe. Der Blick des Mose und die Worte der Tafeln sind ganz auf die Abendmahlszene ausgerichtet.

Die Abendmahldarstellung ist aber auch theologisch exakt komponiert. Über der Szene ist Moses zu sehen mit den beiden Steintafeln, die den Dekalog enthalten. Der Maler indessen beschränkt sich mit den leuchtenden hebräischen Buchstaben auf zwei zentrale Gebote: das der Gottes- und das der Nächstenliebe. Der Blick des Mose und die Worte der Tafeln sind ganz auf die Abendmahlszene ausgerichtet. Dort gruppieren sich die Jünger um Jesus herum. Nur einer von ihnen sitzt isoliert von den anderen: Judas, der Verräter. Er ist markant ausgeführt, mit dem Messer in der Rechten, den roten Haaren und dem Geldbeutel am Gürtel. Sein Fuß berührt ein Gefäß, dessen Füße mit (Teufels?-)Krallen verziert sind. Wie viele der anderen Jünger schaut Judas auf Jesus, und dessen Blick geht zu Judas, eine Szene von unglaublicher Spannung.

Dort gruppieren sich die Jünger um Jesus herum. Nur einer von ihnen sitzt isoliert von den anderen: Judas, der Verräter. Er ist markant ausgeführt, mit dem Messer in der Rechten, den roten Haaren und dem Geldbeutel am Gürtel. Sein Fuß berührt ein Gefäß, dessen Füße mit (Teufels?-)Krallen verziert sind. Wie viele der anderen Jünger schaut Judas auf Jesus, und dessen Blick geht zu Judas, eine Szene von unglaublicher Spannung. Ganz im Gegensatz dazu scheint Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, fast schlafend auf dessen Knie zu ruhen. Und dann ist da noch der Jünger ganz links, der als einziger den Betrachter anschaut und so gleichsam ins Bild hineinziehen möchte, einlädt zur Begegnung mit Jesus. "Das Geschehen am Abendmahltisch erscheint mir sehr aktuell: Treue und Verrat, Anspannung und Ruhe, Gottesnähe und Gottesferne." (Johannes Quirl)

Ganz im Gegensatz dazu scheint Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, fast schlafend auf dessen Knie zu ruhen. Und dann ist da noch der Jünger ganz links, der als einziger den Betrachter anschaut und so gleichsam ins Bild hineinziehen möchte, einlädt zur Begegnung mit Jesus. "Das Geschehen am Abendmahltisch erscheint mir sehr aktuell: Treue und Verrat, Anspannung und Ruhe, Gottesnähe und Gottesferne." (Johannes Quirl) Die Auswahl der Heiligen weist hin auf die Stifterin des Triptychons, Elisabeth Hackeney, deren Eltern, Großeltern und Ehemann Konstantin von Lyskirchen. Denn bei den Heiligen handelt es sich um die Namenspatrone dieser Familienmitglieder. Von Ihnen erhoffte man sich Fürsprache bei Gott. Überhaupt sollte die Stiftung dieses Altarbildes das Gebet für das Seelenheil der Stifterin und ihrer Angehörigen sicherstellen – ein leitendes Motiv bei unzähligen vergleichbaren Stiftungen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Kirchenausstattung.

Die Auswahl der Heiligen weist hin auf die Stifterin des Triptychons, Elisabeth Hackeney, deren Eltern, Großeltern und Ehemann Konstantin von Lyskirchen. Denn bei den Heiligen handelt es sich um die Namenspatrone dieser Familienmitglieder. Von Ihnen erhoffte man sich Fürsprache bei Gott. Überhaupt sollte die Stiftung dieses Altarbildes das Gebet für das Seelenheil der Stifterin und ihrer Angehörigen sicherstellen – ein leitendes Motiv bei unzähligen vergleichbaren Stiftungen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Kirchenausstattung.